Home > Eksplorasi >

Menelusuri Lamuk Legok

Menelusuri Lamuk Legok

Dusun Lamuk terkenal sebagai penghasil Srinthil, tembakau berkualitas tinggi. Berbagai aksi penolakan terhadap tembakau sepertinya menjadi salah satu ancaman bagi mereka. Tak salah jika warga merapatkan barisan, seperti dalam posisi ‘siap perang’.

Dusun di lereng Gunung Sumbing itu masih basah terkena hujan ketika saya sampai. Jalan kampung masih tampak lengang. Dingin yang bersanding dengan sepinya jalan seakan menambah kekhusyukan dusun ini. Mobil saya parkir di samping musala dusun yang pintu pagarnya tertutup rapat. Gerimis yang tak juga reda membuat saya mengurungkan niat untuk keluar dari mobil.

Nasi kotak di jok belakang enggan saya makan. Bulir nasinya sudah kaku tersentuh hawa dingin. Tak terasa, kantuk mulai menggelayuti mata. Berulang kali mulut ini menguap. Saya sempat terlena. Sampai kemudian... deringan ponsel akhirnya membuat saya tersadar.

Itu pesan balasan dari Pak Topo. Saya harus segera bergegas ke rumahnya. Ketika saya bersiap keluar mobil, ia malah sudah datang menjemput, dengan membawa payung untuk saya. Setiba di rumahnya, teh panas dan sepiring kue cucur menjadi pendamping obrolan saya dan tim Narasi Indonesia (kelompok studi dokumenter yang saya bentuk dengan suami). Menurutnya, kue cucur ini merupakan makanan kesukaan Ki Ageng Makukuhan, sehingga warga sering membuatnya. Gerimis mereda, tak terasa obrolan kami sudah dua jam berlalu.

Lansekap Dusun Lamuk Legok, Temanggung - Jawa Tengah.

Lansekap Dusun Lamuk Legok, Temanggung - Jawa Tengah.

Pak Topo mengajak saya berjalan mengelilingi Dusun Lamuk Legok agar bisa melihat lebih dekat aktivitas keseharian warga. Saat itu sudah masuk awal panen, jadi saya bisa melihat warga mengolah hasil panen mereka. Daun tembakau yang baru dipanen adalah daun tembakau paling bawah, yang posisinya paling dekat dengan tanah. Semua warga Dusun Lamuk Legok adalah pemilik lahan (juragan) sekaligus petani tembakau. Dalam mengolah tanaman tembakau, warga pemilik tembakau biasanya bekerja sama dengan famili kerabat laki-laki dari satu garis keturunan keluarga. Pak Topo, misalnya, akan mengajak ayah, paman dan keponakan laki-lakinya dalam mengolah lahan. Walaupun mereka termasuk juragan, namun mereka tetap turun ke ladang.

“Apa tembakaunya kehujanan?” Pak Topo bertanya setengah berteriak.

“Tidak!” jawab salah satu dari mereka.

“Sedang sibuk?” tanya mereka balik.

“Tidak. Hanya mau mengantar mereka keliling desa,” jawab Pak Topo. Yang dimaksudkan tentunya kami.

Pak Topo menyapa satu keluarga yang tengah mengeluarkan jemuran tembakau di atap rumah. Kesibukan mereka terlihat dari rumah Pak Topo yang letaknya lebih tinggi dari rumah mereka. Cara bertegur sapa antartetangga dengan teriakan merupakan hal yang wajar di sini. Apalagi pada masa penjemuran, obrolan semacam ini akan sering terdengar bersahutan. Sekadar menanyakan kabar atau pun bertanya tentang hasil panen. Komunikasi seperti ini akhirnya menjadi salah satu cara untuk mengetahui aktivitas tetangga. Di Dusun Lamuk Legok berlaku norma bahwa warga harus saling membantu terlebih lagi saat musim panen tembakau.

Jarak rumah warga yang berdekatan semakin membuat hubungan antartetangga menjadi erat. Antara rumah warga satu dengan lainnya hanya dipisahkan oleh jalan dusun yang lebarnya sekitar 1–2 meter. Selain itu, warga yang tinggal dalam satu lingkungan biasanya masih memiliki hubungan kekerabatan. Namun karena kesibukan masing-masing warga saat mbakon, intensitas pertemuan warga menjadi berkurang. Di sinilah akhirnya tukang sayur keliling mengambil peran. Informasi mengenai aktivitas warga akan diketahui melalui tukang sayur keliling.

Atap rumah warga Dusun Lamuk Legok.

Atap rumah warga Dusun Lamuk Legok.

Ketika menjajakan dagangannya, tukang sayur ini tidak hanya berperan sebagai penjual. Ia juga berperan sebagai perantara dan penyampai pesan antarwarga dengan cara gethok tular (dari mulut ke mulut). Misalnya, warga yang sedang nganjang (meratakan rajangan tembakau di atas rigen) biasanya akan masak lebih banyak dari hari biasa sehingga dia akan memesan macam-macam bahan-bahan masakan. Dari pesanan warga itulah tukang sayur tahu kegiatan yang dilakukan warga. Tempat mangkal tukang sayur kebetulan berada di samping rumah Pak Topo. Sebelum berkeliling dusun, saya mengajaknya untuk berbincang. Di tengah perbincangan kami, seorang ibu datang menghampiri. Ia ingin memesan beberapa bahan makanan kepada tukang sayur.

“Siapa yang besok akan mulai nganjang?” tanya si ibu.

Tukang sayur menyebut satu nama warga lain dan mengatakan bahwa ia sudah pesan lauk-pauk darinya.

“Kalau begitu besok aku ke sana. Aku akan bangun lebih pagi,” kata si ibu.

Warga Dusun Lamuk Legok memang ada kebiasaan untuk nyambat (meminta tolong) tetangga waktu musim rajang. Karena sudah menjadi kebiasaan, kalaupun tidak dimintai tolong, dengan sukarela tetangga akan membantu. Apabila tetangga bersedia membantu, maka cacak (alat rajang manual) akan dikirim ke rumah orang yang meminta tolong. Jika alat rajang tidak dikirim, bisa diartikan tetangga tersebut setengah hati untuk membantu. Kalau tidak sempat mengirim cacak, biasanya akan ada pemberitahuan.

Sayangnya, belakangan ini, kebiasaan seperti ini mulai luntur. Kebanyakan warga sudah menggunakan mesin untuk merajang tembakau. Akibatnya, proses rajang tembakau saat ini menjadi lebih bersifat personal. Walaupun tukang sayur tersebut bukan penduduk Desa Legoksari, ia juga memiliki peran sebagai penyambung lidah kepala desa. Karena mangkal dari jam 09.00−14.00 WIB, ia masih berada di desa saat kepala desa mengumumkan kegiatan desa melalui pengeras suara masjid. Itu membuatnya tidak pernah ketinggalan informasi tentang kegiatan desa. Sedangkan pada jam-jam itu warga kebanyakan masih berada di kebun. Tak heran jika warga Dusun Lamuk Legok menjadikan tukang sayur sebagai pusat informasi. Warga sudah biasa bertanya kepada tukang sayur tentang kegiatan desa. Kalaupun warga tidak bertanya, biasanya tukang sayur akan memberitahu kegiatan desa.

Kegiatan warga dengan tembakau.

Kegiatan warga dengan tembakau.

Pak Topo berhenti di sebuah rumah seorang warga untuk menunjukkan kepada saya mengenai proses penjemuran tembakau. Di rumah itu, semua anggota keluarga tengah turun tangan menjemur tembakau. Ketika tim Narasi Indonesia mengambil video penjemuran, beberapa anggota keluarga itu malah berhenti dalam posisi siap grak! Mungkin mereka mengira saya sedang mengambil foto, karena saya dan tim menggunakan kamera DSLR untuk merekam.

“Dilanjutkan saja seperti biasa, tidak apa-apa,” ujar Pak Topo.

Pada awalnya, mereka masih kikuk jika saya mengambil foto dan merekam aktivitas mereka dari dekat. Ada yang tersenyum malu, menunduk, bahkan tak berani menatap kamera. Bahkan berbicara pun dilakukan dengan berbisik. Wajar jika mereka seperti itu. Terkadang, untuk membiasakan subjek menghadapi kamera butuh waktu yang tidak sebentar, bahkan bisa berbulan-bulan. Karena itulah, gambar-gambar di awal proses pendekatan personal ini bisa tidak terpakai ketika proses editing film. Dalam situasi seperti ini, penting bagi pembuat film dokumenter untuk bisa melakukan pendekatan personal. Hal ini dilakukan agar komunikasi bisa berjalan intens dan subjek terbiasa dengan kamera, sehingga gambar terlihat natural. Pada proses pendekatan awal ini, biasanya saya masih diminta warga yang sekadar minta difoto atau disyuting. Biasanya mereka penasaran karena ingin melihat diri mereka di dalam frame.

Baca juga: Tembakau dan Tradisi Warga

Seorang ibu mengajak kami untuk rolasan (makan siang) karena waktu sudah beranjak tengah hari. Jamuan untuk kami itu rupanya disiapkan selagi saya dan kawan-kawan merekam dan mengambil gambar. Aneka sayur dan lauk sudah tersedia di meja makan. Ikan goreng, telur, nasi, dan mi instan disuguhkan. Saya sempat menolak ajakan makan siang itu, karena kami sudah makan dalam perjalanan menuju Dusun Lamuk Legok. Pak Topo yang sepertinya tahu kalau saya agak enggan makan segera memberikan kode agar saya bersedia makan. Jamuan makan yang disuguhkan tuan rumah merupakan bentuk penghormatan warga terhadap tamu. Jika ditolak, bisa diartikan tidak sopan dan tidak menghormati tuan rumah.

“Kebiasaan orang gunung itu kalau ada tamu harus dijamu makan. Walaupun dengan menu seadanya,” demikian wejang Pak Topo.

Udara mulai menghangat dan langit mulai beranjak cerah. Dengan ketinggian tanah rata-rata 800 mdpl dengan suhu antara 18−29 C, udara di dusun ini cukup sejuk. Cuaca seperti inilah yang membuat saya cukup nyaman ketika menyusuri dusun. Namun, jamuan makan yang saya terima dari warga membuat saya sangat kekenyangan. Alhasil, saya cukup kewalahan untuk berjalan menyusuri dusun. Apalagi dengan kondisi tanah yang berkontur, yang membuat jalan Dusun Lamuk Legok penuh tanjakan dan turunan.

Jalan dusun ini terbuat dari semen dan batu kali yang dilengkapi anak tangga, sehingga memudahkan warga melewatinya. Di tepian jalan, ada banyak selang dan pipa-pipa dari besi atau plastik yang menjuntai. Selang dan pipa ini terlihat ada di sepanjang parit di sisi jalan desa. Rumah warga di sini rata-rata memiliki pondasi yang cukup tinggi. Bahkan saya menjumpai pondasi rumah yang tingginya sekitar 8 meter. Pondasi rumah ini terbuat dari semen dan batu kali. Jika dilihat dari jauh, rumah warga Dusun Lamuk Legok seperti kubus yang ditumpuk-tumpuk. Ada rumah yang sebagian terbuat dari papan kayu, tapi kebanyakan sudah bertembok batu bata. Tak jarang juga rumah yang sudah dicor beton. Kebanyakan rumah penduduk berlantai dua, namun ada beberapa yang berlantai 5, bahkan lebih.

Ada tatapan ingin tahu ketika melewati sekelompok warga yang berpapasan dengan kami. Apalagi saya membawa alat dokumentasi yang lengkap saat mengelilingi dusun. Peralatan yang saya bawa untuk mengambil foto dan video tentu terlihat mencolok sehingga memancing rasa ingin tahu warga.

“Anda anti atau protembakau?” Itu adalah pertanyaan pertama yang diajukan seorang warga kepada saya sewaktu keliling dusun bersama Pak Topo.

“Tidak apa-apa, ini orang kita. Bukan wartawan,” Pak Topo menyakinkan warganya. Saya sendiri menjawab dengan tegas bahwa saya orang yang protembakau. Bagi saya, pembuat film dokumenter itu harus jelas keberpihakannya. Karena film dokumenter bagi saya adalah subjektif. Sensitivitas warga Dusun Lamuk Legok harus dimaklumi. Saat itu, kampanye antitembakau sangat gencar di media massa. Inilah yang memaksa mereka sampai membuat posko sebuah organisasi massa yang mereka namai Laskar Kretek. Tujuannya untuk menjaga kedaulatan tembakau di wilayah mereka. “Mati Urip Mbako,” yang artinya “Hidup atau mati (tetap menanam) tembakau” adalah salah satu slogan di posko tersebut.

Berbagai aksi penolakan terhadap tembakau sepertinya menjadi salah satu ancaman bagi mereka. Tak salah jika warga merapatkan barisan, seperti dalam posisi ‘siap perang’. Pak Topo menuturkan, warga dusun menjadi lebih waspada terhadap jurnalis semenjak kampanye antirokok diangkat di berbagai media. Saya diminta maklum jika ada warga yang bersikap seperti itu.

Dan saya bahkan harus memaklumi ketika Pak Topo tiba-tiba bertanya apa maksud dan tujuan saya membuat film dan buku mengenai tembakau srinthil.

“Bikin karya, Pak,” jawab saya.

Jawaban itu tampaknya tidak memuaskannya. Raut muka Pak Topo sepertinya menjelaskan keraguan. Tidak langsung menimpali jawaban saya, ia diam sejenak, sementara raut mukanya terlihat datar. Sepertinya ia sedang berpikir. Saya pun hanya diam, menunggu reaksinya sambil berjalan mengelilingi dusun. Sampai kemudian ia bertanya: “Lalu kenapa Anda mau repot-repot membuat film tentang tembakau srinthil? Apa untungnya? Uangnya dari mana?”

Pertanyaan Pak Topo tersebut memang menyiratkan sebuah pertanyaan yang menyelidik atas apa yang sedang saya lakukan. Saya rasa itu wajar. Sebelum saya menjawab, ia melanjutkan bicaranya. Pak Topo sebenarnya tahu jika membuat suatu karya seperti ini tidaklah murah. Biasanya ada donor dari lembaga atau organisasi tertentu. Dengan bertanya seperti itu, ia hanya ingin tahu siapa ‘orang di belakang kami’, sehingga tahu maksud dan tujuan kami. Saya menjelaskan kepadanya bahwa saya memang benar-benar ingin membuat karya. Untuk membuat buku dan film tentang tembakau srinthil ini saya harus merogoh kocek sendiri. Tapi bohong jika saya tak punya pamrih. Mulia sekali? Memang, pamrih yang saya harapkan tak melulu soal uang. Sebagai pembuat film dokumenter, sebuah karya merupakan garda untuk menjaga eksistensi. Dengan berkarya, olah rasa tidak akan berhenti dan eksistensi terus terjaga di tengah kesibukan mengerjakan pekerjaan yang berbayar. Balasan yang saya terima memang tidak langsung.

“O, begitu,” tanggapnya. Ia kemudian menandaskan: “Berarti sama dengan para seniman itu ya?”

Saya juga menjelaskan bahwa saya juga belum tahu apakah karya ini nantinya akan bermanfaat atau tidak bagi warga Dusun Lamuk Legok sendiri. Itulah mengapa saya dan tim perlu meminta izin terhadap calon subyek dokumentasi kami. Untungnya, Pak Topo yang seorang seniman (dalang) paham akan hal itu. Jadinya saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Hal itu membuat hati saya menjadi lebih lega.

Pembibitan tembakau.

Pembibitan tembakau.

Pak Topo mengajak kami ke rumah Mbah Karmin. Dalam perjalanan, kami berpapasan dengan beberapa warga. Saat saya melintas, mereka hanya sekilas menatap kami. Mereka hanya tersenyum sambil menganggukkan kepala tanda mempersilakan. Terlihat beberapa ibu berkumpul di teras rumah sembari menyuapi anak mereka. Ada juga yang terlihat mengobrol santai sambil petan (mencari kutu). Dari luar, rumah itu tampak sepi. Hanya ada pintu kayu di samping rumah yang sedikit terbuka. Pak Topo memanggil empunya rumah. Dengan tergopoh-gopoh seorang ibu berlari menuju ke arah pintu. Ia mempercepat langkah dengan berlari kecil sambil memegang kain jaritnya.

“Silakan masuk,” katanya. “Wartawan dari mana lagi ini?” tanya ibu itu kepada Pak Topo dengan dialek Kedu (*) yang kental. Pertanyaan ini menyiratkan bahwa warga Lamuk Legok sudah tak asing dengan kehadiran media di tengah-tengah mereka.

“Bukan wartawan. Ini orang kita sendiri. Ia mau ketemu Mbah Karmin,” Pak Topo menjelaskan.

Penjelasan itu membuat ibu itu sekali lagi mempersilakan kami masuk.

“Mbah Kakek masih di kebun,” ia menambahkan.

Saya bertanya kepada Pak Topo siapa yang dimaksud Mbah Kakek. Ia menjawab dengan senyuman. “Itu panggilan sayang untuk Mbah Karmin.” Sebagai gantinya, Mbah Karmin memanggil istrinya itu dengan sebutan Mbah Nenek. Dan orang yang barusan mempersilakan kami masuk tak lain adalah Mbah Nenek, istri Mbah Karmin. Duh, romantisnya...

Waktu ke rumah Mbah Karmin untuk pertama kalinya, saya tidak bertemu istrinya. Penampilan Mbah Nenek mengingatkan kepada sosok almarhum nenek saya. Ia masih setia mengenakan kain jarit dengan rambut digelung dalam kesehariannya. Mbah Nenek pamit ke belakang setelah saya dan Pak Topo duduk di kursi tamu. Tak berapa lama, Mbah Karmin tiba di rumah. Saat menemui kami, beliau itu masih mengenakan caping. Genggaman tangannya terasa kuat saat kami berjabat tangan. Saat duduk di kursi, ia langsung merokok dan menikmati teh panasnya. Ia baru membuka pembicaraan setelah menghisap rokok beberapa kali. Istri Mbah Karmin kembali menemui kami dengan membawa tahu bakso goreng dan teh panas.

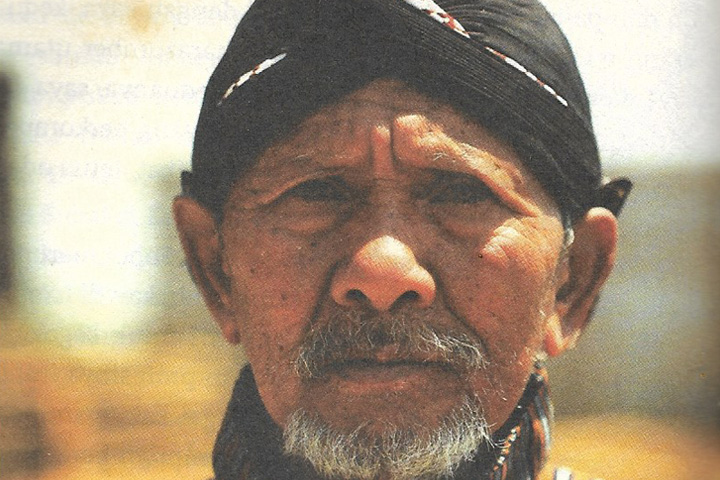

Mbah Karmin.

Mbah Karmin.

Rumah Mbah Karmin terbilang luas. Bangunannya terlihat kokoh dengan penyangga rangka beton. Tembok di dalam rumahnya tidak dicat. Warna semen abu-abu tua pekat masih terlihat. Tanpa AC, rumah ini sudah terasa adem. Sebenarnya saya dipersilakan jika ingin memakai alas kaki. Namun saya sungkan, karena si pemilik rumah saja melepas alas kakinya. Saat berada di ruangan ini, kaki saya kedinginan karena harus menapak di lantai keramik. Padahal saya sudah pakai kaos kaki tebal.

Kondisi ini menyebabkan saya harus bolak-balik ke kamar mandi untuk buang air kecil. Berkali-kali ke kamar mandi membuat lumayan pegal. Hal ini disebabkan kamar mandi di rumah Mbah Karmin berada di lantai bawah. Jadi, saya harus naik turun melewati anak tangga. Pertama kalinya ke kamar mandi ini, saya merasa asing karena tidak ada keran air. Rasanya jadi hening sekali kamar mandinya. Padahal, saya terbiasa menyalakan keran air jika sedang berada di kamar mandi. Rupanya saya harus terbiasa dengan keadaan ini, karena hal yang sama dijumpai di beberapa rumah warga. Cukup sulit juga sewaktu saya beradaptasi dengan hal ini. Tadinya saya menduga, warga memakai air PDAM atau air sumur untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.

Ternyata dugaan saya salah. Keengganan warga menggunakan sumur dikarenakan warga harus menggali sangat dalam untuk mencapai sumber air. Selain dari mata air pribadi, sumber air di dusun ini berasal dari sekitar. 15 mata air yang dikelola secara swadaya dan digunakan untuk umum. Tiga di antaranya merupakan mata air terbesar, yaitu Kali Ringin, Tuk Sanga, dan Depok. Dulu, seperti pernah dituturkan Mbah Karmin kepada saya, mata air di Sungai Ringin telah mencukupi kebutuhan seluruh warga masyarakat Lamuk Legok. Namun, karena populasi yang semakin bertambah, air yang berasal dari Sungai Ringin tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan masyarakat Lamuk Legok. Hal ini memaksa sebagian warga untuk mencari sumber mata air baru.

Air bersih seperti di tempat Mbah Karmin berasal dari mata air Tuk Curug Wali. Mata air Tuk Curug Wali ini ia cari bersama sejumlah warga. Tuk Curug Wali sampai saat ini masih dimanfaatkannya. Mata air sperti yang diusahakan Mbah Karmin inilah yang disebut warga Lamuk dengan ‘mata air pribadi’. Maksudnya, pengadaan dan pengelolaan mata air ini bersumber dari beberapa warga yang tergabung dalam satu kelompok. Anggota kelompok ini biasanya masih memiliki hubungan kekerabatan. Yang berhak memanfaatkan mata air tersebut hanyalah anggota kelompok tersebut. Namun, Mbah Karmin membolehkan siapa saja memanfaatkan air ini. Misalnya, saat ada tetangga yang memiliki hajat atau ada yang ingin memanfaatkan air untuk menyiram tanaman pada saat musim tanam. Untuk keperluan itulah Mbah Karmin memasang sambungan khusus yang bisa dibuka dan ditutup menggunakan kunci inggris. Hal ini agar orang lain yang membutuhkan air bisa memanfaatkannya tanpa merusak pipa.

Air yang mengalir ke rumah warga melalui selang dan pipa yang saya jumpai di jalan tadi. Pipa dan selang diberi semacam sumbatan untuk menahan air. Jika membutuhkan air, sumbatan tinggal dibuka. Air dari selang dan pipa akan ditampung di bak atau tempat penampungan, baru kemudian dialirkan ke bagian rumah yang lain. Keran air hanya dipasang di tempat tertentu, seperti di dapur dan di tempat mencuci. Supaya sampai ke rumah setiap anggota kelompok, pipa-pipa ini harus melalui jalan panjang berkilo-kilo meter dengan medan terjal melalui tebing yang curam. Karena saking panjangnya, Mbah Karmin sampai tak ingat lagi berapa meter pipa yang diperlukan untuk mengalirkan air sampai ke rumahnya. Ia mengibaratkan upaya tersebut seperti ‘nyabuki gunung’ (melingkarkan ikat pinggang pada gunung). Usaha pencarian dan penyaluran mata air ini dimulai sekitar tahun ‘80-an. Waktu itu menghabiskan dana Rp. 6 juta. Dana itu ia galang bersama anggota kelompoknya dari hasil panen tembakau.

“Kalau dengan nilai rupiah sekarang, seratus juta saja tidak cukup,” ujarnya. Selain bersumber dari mata air pribadi, air yang dikonsumsi warga Lamuk Legok berasal dari sumber mata air yang dikelola desa. Pengelolaannya dilakukan oleh dua orang wakil dari masing-masing rukun tetangga (RT). Para petugas ini dinamakan ili-ili. Mereka bertugas mengontrol aliran air yang ke rumah warga dan fasilitas umum seperti toilet umum. Termasuk melaporkan kondisi fisik bangunan dan kondisi pipa air. Air dari sejumlah titik mata air akan dikumpulkan dalam tempat penampungan air dusun. Dari sini air akan dialirkan ke sejumlah penampungan air di setiap RT yang kemudian dialirkan ke rumah-rumah warga. Pipa atau selang antarrumah warga dalam satu lingkungan RT juga saling terhubung untuk meminimalisir air yang terbuang percuma, karena air dari mata air mengalir tanpa henti. Bagi warga, kebutuhan akan air bersih sudah bisa terpenuhi dengan air yang bersumber dari mata air ini sehingga mereka tidak menggunakan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Skema distribusi air di dusun Lamuk Legok.

Skema distribusi air di dusun Lamuk Legok.

Pengadaan dan pengelolaan sumber air di Dusun Lamuk Legok merupakan hasil swadaya masyarakat melalui jimpitan sewu selawe. Jimpitan ini adalah iuran yang diperoleh dari warga dengan cara menghitung setiap pendapatan keluarga dari hasil penjualan tembakau. Setiap Rp1.000 yang diperoleh, Rp. 25 disumbangkan untuk iuran pembangunan desa. Misalnya dari hasil penjualan tembakau warga mendapat Rp. 1 juta, maka warga tersebut harus membayar iuran sebesar Rp. 25 ribu. Kepala desa, ketua RT, bendahara dusun dan tokoh masyarakat dikumpulkan untuk memusyawarahkan iuran ini. Dalam satu lingkungan RT akan dibentuk beberapa kelompok. Masing-masing kelompok memiliki ketua yang bertugas mendatangi tiap petani untuk mengarsip nilai produksi dan menarik uang iuran dari petani. Iuran tersebut kemudian diserahkan kepada ketua RT. Uang yang terkumpul ini nantinya akan digunakan untuk pembangunan desa dan merawat fasilitas desa. Seperti membangun sebuah sekolah dasar dan membangun jalan desa yang memakai aspal hotmix. Tadinya saya pikir mencari sumber air di daerah pegunungan itu mudah.

“Bukannya digali beberapa meter langsung ada air, Mbah?” tanya saya kepada Mbah Karmin.

Mbah Karmin terkekeh mendengar pertanyaan saya. Rupanya saya termakan label produk minuman air mineral kemasan yang selalu mencantumkan embelembel: “Dari mata air pegunungan a, b, dan c.” Kondisi nyata ternyata jauh dari itu. Seperti di Dusun Lamuk Legok, tidak semua mata air akan dengan mudah didapatkan di daerah pegunungan. Memang ada mata air, tapi harus dicari dan prosesnya tak mudah. Butuh usaha, waktu, dan tentunya biaya. Mbah Karmin terlihat bersemangat saat menjelaskan pengetahuannya mengenai tembakau srinthil. Ia bercerita sambil mengajak saya berkeliling rumah, menjelaskan setiap ruangan. Rumah ini merupakan kebanggaannya. Ia bisa membangun rumah ini dari hasil bertani tembakau. Dulu, biaya yang ia habiskan lebih dari Rp. 500 juta. Kalau sekarang mungkin nilainya bisa miliaran rupiah.

Wajar kalau Mbah Karmin menghabiskan banyak uang untuk rumah tersebut. Ia bangun rumahnya dengan beton yang sangat kokoh. Untuk membangun pondasi rumahnya saja pasti menghabiskan banyak biaya, karena dibangun tinggi memagar di tepi lereng.

“Kalau bukan karena tembakau, tidak bisa membangun rumah seperti ini,” ujarnya, bangga.

Belakangan saya ketahui kalau saya terkecoh. Dari depan, rumah Mbah Karmin hanya tampak satu lantai saja. Ruang tamu tempat saya dan Pak Topo duduk, yang saya kira merupakan lantai pertama rumah itu. Ternyata ruang tamu itu adalah lantai tiga rumah tersebut. Sementara, rumah itu total memiliki lima lantai. Di bawah ruang tamu masih ada dua lantai lagi yang digunakan untuk gudang, dapur, dan kegiatan pribadi.

Sedangkan di atas ruang tamu, masih ada dua lantai yang difungsikan sebagai gudang dan tempat menjemur tembakau. Kelima lantai itu baru terlihat jelas dari samping rumah dan baru terasa jika harus melewati banyaknya anak tangga untuk menuju satu ruangan. Ruang tamu bersebelahan dengan ruang utama yang merupakan ruangan yang paling luas. Ruang utama merupakan ruang serbaguna. Fungsinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan pemilik rumah. Bisa menjadi garasi, tempat menyimpan mesin rajang, atau dibiarkan kosong begitu saja. Ruang utama yang luas ini sudah jamak di rumah warga Dusun Lamuk Legok. Ruang utama pada umumnya didesain luas karena fungsinya untuk menampung imbon (peraman daun tembakau).

Setelah mengenal ruang utama, saya diajak ke lantai atas. Ruangan ini difungsikan sebagai gudang penyimpanan. Terlihat alat pertanian seperti cangkul, sabit, linggis, dan tumpukan rigen di salah satu sudut ruangan. Gobang (bilah pisau untuk merajang tembakau) digantung berjejer rapi di tembok, sementara mesin rajang terlihat di sudut ruang lainnya. Ketika mbakon tiba, ruangan ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan tembakau yang sudah dijemur. Di depan gudang terdapat ruang terbuka yang lapang. Jika masa jelang musim tanam, tempat ini berfungsi sebagai tempat pembibitan tembakau. Saat panen, ruang terbuka ini difungsikan sebagai tempat penjemuran tembakau. Dari ruang terbuka ini, masih ada anak tangga menuju atap rumah yang terbuat dari beton. Atap ini juga difungsikan sebagai tempat penjemuran.[]

(*) Dialek Kedu adalah bagian dari dialek dalam bahasa Jawa yang dituturkan oleh penduduk di wilayah eks-Karesidenan Kedu (Kebumen, Magelang, Temanggung, Purworejo, dan Wonosobo). Dialek ini memiliki kekhasan karena merupakan campuran dialek Mataram/bandek (Yogya-Solo) dan dialek Banyumasan (ngapak). Ciri paling tampak adalah kosakatanya yang banyak memakai dialek ngapak namun diucapkan dalam tuturan yang agak bandek. Ciri lainnya adalah intonasi yang memanjang di permulaan dan pengujung kalimat. Biasanya menggunakan tambahan bunyi seperti “ooo….”, “eee….”, atau “ha…”. Contoh: “ha… nyong arep neng alas” (aku mau ke ladang).

Tulisan ini adalah cukilan dari buku berujudul Srinthil; Pusaka Saujana Lereng Sumbing karya Elva Laily yang diterbitkan oleh Pustaka Indonesia (ISBN: 978-602-1318-28-7). Bila Anda berminat untuk membeli buku ini, silahkan email kami di kontak@spektakel.id.